【2025年】ワイド団信とは?入れない病気・落ちた人の実例・審査を通すコツを徹底解説

(2025年10月更新)

持病や過去の病歴があり、「住宅ローンの審査に通るかわからない」と不安を感じていないでしょうか。

特に近年では、「ワイド団信 落ちた」「ワイド団信 入れない病気」などの検索が増えています。

「がん」「うつ病」「高血圧」といった健康上のリスクがある場合には、一般的な団体信用生命保険(団信)では加入を断られるケースもあります。

そこで注目されているのが、「ワイド団信」と呼ばれる住宅ローン専用の保険です。

この記事では、住宅ローンの相談サポートを提供している「住宅ローンの相談室」が、ワイド団信の仕組み・加入条件・取扱銀行の違いから、審査に通らない理由、がんやうつ病でも利用できるのかといった疑問を詳しく解説します。

また、ワイド団信の審査で落ちた理由や入れない病気の具体例、再申請で通す方法をわかりやすく解説しているので、最適な選択肢を見つけるための参考にしてください。

団信って本当に必要なの?

10秒でチェック

次のうち1つでも当てはまるなら、無料相談がオススメです。

✔ 健康診断で再検査になった経験あり

✔ 高血圧・糖尿病などの持病あり

✔ 住宅ローンの審査に落ちた経験あり

【東京・神奈川・千葉・埼玉エリア対応】

📞【TEL:0120-705-054】

💬【LINE:相談はこちら】

ワイド団信とは?

ワイド団信とは、持病や既往症がある方でも、住宅ローンと一緒に団信へ加入できるようにした特別な保険制度です。

正式名称は「引受条件緩和型団体信用生命保険」と言い、一般の団信よりも加入条件が緩和されています。

なお、一般の団信(団体信用生命保険)は、健康状態に問題があると加入できないことが多く、住宅ローンを組む際の大きな障壁となります。次のような、慢性疾患の既往歴がある場合、通常の団信では審査に落ちることも少なくありません。

- がん

- うつ病

- 高血圧

- 糖尿病 など

その点、ワイド団信は一定の条件下で加入を認める設計になっており、「住宅ローンを諦めないための選択肢」として、金融機関でも導入が広がっています。

【住宅ローンの相談室|担当者コメント】

2025年時点では、メガバンク・ネット銀行・ろうきん(労働金庫)などでも取扱いが増加中です。

通常の団信との違い|加入条件・金利・保障内容

ワイド団信と通常の団信の大きな違いは、「加入条件の緩和」と「金利の上乗せ」です。

主な違いを表にまとめると以下のとおりです。

| 項目 | 通常団信 | ワイド団信 |

|---|---|---|

| 審査基準 | 健康告知に厳格 | 告知内容に一定の緩和あり |

| 加入可能な病歴 | 限定的(健康な人中心) | がん・うつ病・高血圧なども一部対象 |

| 金利 | 原則として住宅ローン金利に含まれる | 審査が緩和される分、通常よりも+0.2〜0.3%程度上乗せされる |

| 引受条件 | 厳格 | 引受条件緩和型 |

| 対象者 | 健康な人 | 持病・既往歴のある人 |

通常団信は「健康な人向け」の仕組みであるのに対し、ワイド団信は「健康に不安がある人でもローンを組める」ことを目的とした制度です。

ただし、リスクが高い分、金利が高くなる点に注意しなければなりません。

また、死亡保障などの保障内容そのものは通常団信と大きくは変わりません。よって、保障範囲は同等ながら、加入ハードルの違いとコストの増加が選択ポイントとなります。

通常団信・ワイド団信に迷ったら、無料相談を

「持病があっても通常団信で通る?」

「ワイド団信じゃないと無理?」

そう悩んでいる方は、

まずプロに無料相談するのが早道です。

【東京・神奈川・千葉・埼玉エリア】

団信の種類で金利や審査の通りやすさは大きく変わる。

住宅ローンの相談室では、あなたの健康状態や病歴に応じて最適な選択肢をご案内しています。

ワイド団信で加入できる病気・うつ病・がん・高血圧などの条件一覧

ワイド団信の最大の特長は、持病や既往症がある方でも一定の条件を満たせば加入できる点にあります。以下は、ワイド団信の審査において「加入の可能性がある」とされる病歴です。

| 病名・症状 | 加入の可能性 | 審査のポイント |

|---|---|---|

| がん(治療終了後) | ◎(5年以上経過で可能) | 寛解・再発リスクの有無 |

| うつ病・適応障害 | ◯(軽度・通院終了が条件) | 通院期間・服薬状況 |

| 高血圧・糖尿病 | ◎(数値が安定していれば可) | 医師管理下での治療履歴 |

| 心疾患(狭心症など) | △(軽度なら可) | 発作の有無・直近の診断書 |

| 統合失調症・双極性障害 | ×(加入不可) | 安定していても審査対象外が多い |

※金融機関・引受保険会社によって判断基準は異なります。

※医師の診断書・治療経過の提出が推奨されます。

ただし、上記はいずれも「審査通過を保証するものではない」点に注意が必要です。

各金融機関や引受保険会社によって基準は異なり、治療状況や告知内容に大きく左右されます。

【住宅ローンの相談室|担当者コメント】

たとえば、国立がん研究センターの2021年データによると、がん患者の5年生存率は全体で約70%であり、寛解後の社会復帰も一般化しています。

(参考:国立がん研究センター「全がん協加盟がん専門診療施設の5年生存率、10年生存率データ更新 グラフデータベースKapWeb更新」)

こうした背景もあり、金融機関によっては「完治から5年経過していれば加入対象」とするケースも見られます。

※住宅ローン販売金融機関や引受保険会社によって異なります。

注意点|すべての病歴が通るわけではない

一方で、以下のようなケースは加入が難しい・断られる可能性が高いとされています。

- 重度のうつ病や双極性障害で継続的な通院がある

- がんの再発リスクが高い(ステージⅢ以上など)

- 糖尿病で合併症(腎症・網膜症など)が進行している

自身が通るかどうかを確認したい方は、事前に医師の意見書や診断書を用意し、金融機関へ相談することが大切です。

通常だと加入が難しい病気でもワイド団信を利用できる理由

近年ではワイド団信の登場により、健康状態に不安がある人や、これまでに持病のせいで住宅ローンを断念したことがある人にも、チャンスが広がっています。

ワイド団信が普及してきた背景は、単に「保険商品の多様化」という側面だけではなく、社会構造や金融機関のビジネス戦略も深く関係しているのが特徴です。

ここでは「なぜ通りにくい人でもワイド団信に加入できるのか」という視点から、制度上・経済上の2つの理由を解説します。

【理由1】健康状態のハードルが緩和されている

ひとつ目の理由は、ワイド団信が「引受条件緩和型団信」として設計されているため、通常団信よりも健康状態に対する審査基準が低くなっている点です。

【引受条件緩和型団信とは?】

告知・診査を必要とする通常の医療保険に契約できなかった方でも、所定の告知項目に該当しなければ加入しやすい医療保険(特約)のこと

具体的に緩和されているポイントは次の通りです。

- 告知項目が一部簡略化されている(例:投薬治療の内容中心)

- 「完治後◯年以上経過」など、一定の経過期間を条件とする

- 高血圧や軽度のうつ病は「通院中でも可能」とする金融機関もあり

このような緩和措置により、以下のような人でも申込が通る可能性があります。

| 対象者の例 | 審査通過の目安 |

|---|---|

| うつ病で通院していたが、現在は完治 | 寛解後2年以上経過+通院終了 |

| 高血圧で投薬中 | 医師の管理下で数値が安定していればOK |

| がん治療歴あり | 再発リスクが低く、5年以上経過している場合 |

保険会社によって具体的な基準は異なりますが、「重病でなければ前向きに審査する」という流れが主流になりつつあります。

【理由2】金融機関側も加入率を高めたいニーズがある

ふたつ目の理由は、金融機関自身の「住宅ローンを貸したい」というニーズです。

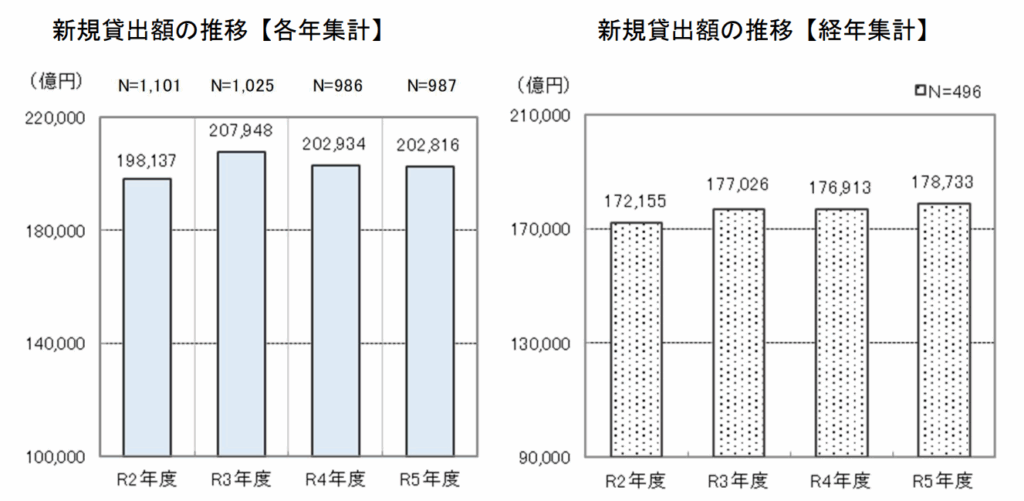

現在、少子高齢化の影響により住宅ローンの新規契約件数が伸び悩んでいます。

| 年 | 新規契約額 |

|---|---|

| 2019年 | 19兆8,137億円 |

| 2020年 | 17兆8,062億円 |

| 2021年 | 17兆8,431億円 |

| 2022年 | 17兆6,195億円 |

特に“健康リスク層”が増えているなかでは、従来の団信だけでは融資の機会損失が発生していました。

そこで登場したのが「ワイド団信付き」の住宅ローンです。

■金融機関側のメリット

- 健康リスク層でも住宅ローンが組めるようになり、貸出件数が拡大する

- 金利が0.2〜0.3%上乗せされるため、利ざや(得られる利益)を確保できる

- 返済不能時の死亡保障は通常団信と同等であるため、リスク管理は保険会社まかせ

このように、金融機関としても「貸したい」「断りたくない」というニーズが強く、ワイド団信の導入が広がっています。

【住宅ローンの相談室|担当者コメント】

特に地方銀行やろうきん(労働金庫)では、住宅ローンの獲得競争が激化しており、ワイド団信の導入は今やスタンダードになりつつあります。

ワイド団信の取扱銀行・ろうきん・メガバンク一覧と金利比較【2025年最新版】

ワイド団信は、近年さまざまな金融機関で取り扱いが広がっており、2025年現在では全国のメガバンク・ネット銀行・地方銀行・ろうきん(労働金庫)などでも申込みが可能です。

ただし、金融機関によって「加入条件」「金利上乗せ率」「審査の厳しさ」に差があります。以下では、主な取扱銀行とその特徴を一覧でご紹介します。

主要銀行の金利上乗せ・加入条件比較(2025年調査)

| 銀行名 (リンク出典) | 金利上乗せ幅 | 加入可能年齢 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 三菱UFJ銀行 (メガバンク) | +0.3% | 18〜50歳 | がん・糖尿病も条件付きで可。大手の安心感 |

| みずほ銀行 (メガバンク) | +0.3% | 51歳未満 | 医師の診断書提出が必要。やや厳しめ |

| イオン銀行 (ネット銀行) | +0.3% | 50歳未満 | ネット完結型。診断書不要プランあり |

| auじぶん銀行 (ネット銀行) | +0.3% | 20〜65歳 | うつ病・糖尿病などにも柔軟に対応 |

| りそな銀行 (地方銀行) | +0.3% | 50歳未満 | 地方在住者でも相談可。店舗サポートあり |

| 千葉銀行 (地方銀行) | +0.3% | 18〜51歳 | 地域密着型。医師管理下での持病も対応可 |

| 福岡銀行 (地方銀行) | +0.3% | 20〜69歳 | 九州圏中心。高血圧・糖尿病でも前向き審査 |

| 中央ろうきん (労働金庫) | +0.1% | 18〜66歳 | 職域限定だが審査柔軟。対面フォローあり |

※2025年時点の自社調査による。金利・加入条件は変更される場合があります。

なお、申し込み条件が金融機関ごとに違う点に注意しなければなりません。

これらの銀行で申込む際は、事前に「審査対象となる病歴」「金利上乗せ率」「必要な診断書類」などをしっかり確認するようにしましょう。

メガバンク・ネット銀行・ろうきんなどの違い

ワイド団信を提供している金融機関のなかでも、メガバンク・ネット銀行・ろうきんでは「審査基準」「ユーザー向けの利便性」に違いがあります。

| 比較項目 | メガバンク | ネット銀行 | ろうきん(労働金庫) |

|---|---|---|---|

| 審査の厳しさ | やや厳しい | 比較的やさしい傾向 | 金庫により異なる (緩めな場合も) |

| 審査日数 | 約1週間〜10日 | 即日〜3営業日程度 | 審査体制によって変動 |

| 金利上乗せ率 (目安) | +0.3%前後 | +0.2〜0.4% | +0.2%程度 (変動あり) |

| 加入対象病歴の幅 | 限定的 | 比較的広い | 独自基準を持つケースあり |

| サポート体制 | 店舗での相談可能 | オンライン完結 | 店舗・職域サポートあり |

ワイド団信を選ぶ際は「審査に通るか」だけでなく、「どこなら自分の病歴でも通る可能性があるか」「金利負担とのバランス」なども含めて、複数行を比較検討することが大切です。

【住宅ローンの相談室|担当者コメント】

特にろうきんは、労働組合や生活協同組合の組合員、またはその家族など「地域職域限定」の制度設計となっているため、自分が対象となるかどうか事前確認が必須です。

銀行選びに迷ったら、無料相談を

「持病があっても住宅ローンが組める銀行はどれ?」

「金利や審査基準が違いすぎて選べない…」

そう悩んでいる方は、

まずプロに無料相談するのが早道です。

【東京・神奈川・千葉・埼玉エリア】

ワイド団信のメリット・デメリット|金利・審査・年齢制限を徹底比較

ワイド団信には、「健康リスクを抱える人でも住宅ローンが組めるようになる」という魅力がある一方で、通常の団体信用生命保険(団信)とは異なる注意点もあります。

ここでは、ワイド団信を選ぶ際に押さえておきたい「メリット」と「デメリット」の両面を解説します。

メリット|病歴があっても住宅ローンが組める可能性

ワイド団信のメリットは、「通常の団信に加入できなかった人でも、住宅ローンを組める可能性がある」という点です。

たとえば、がん・うつ病・糖尿病などの病歴がある方でも、審査の緩和によって前向きな判断が得られるようになってきています。

通過事例のある代表的な病歴|auじぶん銀行の例

- 代謝異常による病気

(糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、痛風など) - 心臓・血圧に関連した病気

(狭心症、心筋梗塞、不整脈など) - 脳に関連した病気

(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、てんかんなど) - 精神・神経に関連した病気

(うつ病・うつ状態、自律神経失調症、適応障害など) - 血液・造血器に関連した病気・異常

(貧血、赤血球・白血球の数値異常など) - 女性特有の病気・状態

(子宮筋腫、子宮内膜炎、妊娠など)

(参考:auじぶん銀行『「一般団信」に入れない病気とは?引受範囲が広い「ワイド団信」も解説!』)

これまでは「住宅ローンは健康な人だけのもの」とされてきましたが、ワイド団信の登場により、持病を抱える人でもマイホーム取得が現実的な選択肢となりつつあります。

また、保障内容自体は通常団信とほぼ同等で、死亡や高度障害によって住宅ローンが完済される点も変わりません。つまり「リスクは緩和されるが、守られる範囲は変わらない」というのがメリットです。

デメリット|金利上乗せと健康告知の不安

ワイド団信を選ぶうえで注意したいのが、「金利の上乗せ」「健康告知によるリスク」です。

| デメリット | 内容 | 補足・対応策 |

|---|---|---|

| 金利上乗せ | 通常より+0.2~0.3%程度高い | 35年ローンで総支払額に数十万円の差が出る場合も |

| 告知の負担 | 健康状態の告知内容が審査のカギを握る | 曖昧な記載は否決リスクあり。診断書を添付すべき |

| 審査結果が非公開 | なぜ落ちたのか教えてもらえないことも多い | 不通過の理由は明示されないため、複数行への申込が安全 |

特に金利上乗せについては注意が必要です。

ワイド団信では審査の緩和と引き換えに、通常の住宅ローンより +0.2~0.3%程度金利が上乗せ されます。一見わずかに感じますが、35年ローン・借入額3,000万円の場合、総支払額で60〜80万円前後の差 になるケースもあります。

ただし、この上乗せ分は「健康リスクを保険料でカバーしている」とも言えます。つまり、医療面の不安がある方にとっては、万が一に備えた安心料としての価値 があるのです。

なお、金融機関によっては「金利上乗せを抑えた独自プラン(+0.1%)」を用意している場合もあるため、複数行を比較してシミュレーションすることが重要 です。

また、健康告知をする際は「自己判断せず、医師に確認のうえ正確に記載する」ことが、審査通過のカギになります。誤った申告は加入後のトラブルにもなりかねません。

ワイド団信に入れない病気と落ちた理由|うつ病・がん・糖尿病は通る?

ワイド団信は「健康状態に不安がある人でも加入しやすい保険」とされていますが、それでも審査に落ちてしまう人は少なくありません。

加入を検討している方は「どんな病気が審査で不利なのか」「どうして落とされるのか」「どう準備すればよいのか」を事前に把握しておくことが重要です。

ここでは、加入が難しい病歴の傾向や、落ちる理由・通過のための準備ポイントをわかりやすく解説します。

加入が難しい具体的な病気

ワイド団信でも加入が難しいとされる病気には、以下のようなものがあります。

加入が難しいとされる主な病歴

- 統合失調症・双極性障害|完治の概念が難しく、審査通過は極めて厳しい

- がん(治療中または寛解から5年未満)|再発リスクが高い

- 心筋梗塞・脳卒中の既往歴|重篤な発作性疾患は断られる可能性あり

- 糖尿病での合併症あり|網膜症・腎症・神経障害などがある

- 重度な精神疾患|安定していないと判断される

いずれも「現在進行中の治療」「再発リスクの高さ」が審査に影響するのが特徴です。

これらの病歴をもつ方でも、完治後の経過年数や医師の診断書によっては審査対象となることもあります。ただし、告知内容に曖昧な記載があると否決の可能性が高まるため注意が必要です。

審査に落ちる主な理由とその対策

ワイド団信の審査に落ちる人には、いくつか共通した要因があります。

ただ裏を返せば「そのポイントを抑えることで通過率を上げられる」ということでもあります。

| 落ちる理由 | 内容 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 健康告知に不備がある | 過少申告・記載漏れ・記憶違いなど | 医師の診断書やお薬手帳で正確な情報を整理 |

| 審査対象病歴が最新の状態でない | 直近の通院・投薬履歴が更新されていない | 「最新の通院記録」を添付して申請する |

| 加入希望額が高すぎる | ローン金額が高額で保険リスクが増す | 借入額を減らして再審査を依頼する |

| 1社だけに申し込んでいる | 銀行ごとに審査基準が異なる | 複数行に申し込んで通過率を高める |

また、審査落ちの通知は原則「理由が開示されない」点に気を付けましょう。

一度の否決で諦めず、複数の金融機関に並行して申し込むのが現実的な対応です。

加入する前に準備すべきこと(診断書・通院履歴など)

ワイド団信の審査をスムーズに進めるためには、以下のような書類や情報を事前に整理しておくことが大切です。

審査通過のために、準備すべき3つのポイント

【最新の診断書や紹介状】

- 医療機関で発行される診断書(3ヶ月以内)が望ましい

- 「完治」や「寛解」などの言葉があると評価されやすい

【お薬手帳や通院履歴】

- 治療の継続性・安定性を証明する材料として有効

- 服薬の種類や量が安定していることが加点要素になる

【健康診断の結果(直近1年分)】

- 自治体や企業で受けた健診結果も活用可能

- 血圧や血糖値の安定が審査に好影響

【住宅ローンの相談室|担当者コメント】

これらが揃えば、相談時の精度も上がり、通過率UPにつながります。

ワイド団信の審査に落ちても、まだチャンスはあります。再審査や他行申込で通過した事例も多数。あなたの病歴・通院状況に合ったローンを専門家が無料で診断します。

【東京・神奈川・千葉・埼玉エリア対応】

また団信選びと同じくらい重要なのが、住宅ローンの比較検討です。

【実例あり】ワイド団信で落ちた人の理由と再審査で通ったケース

実際に「ワイド団信に落ちた」という相談は少なくありません。

ここでは、相談室に寄せられた代表的な事例を紹介します。どのような理由で落ちたのか、そしてどのように再審査で通過したのかを具体的に見ていきましょう。

事例1|糖尿病の治療中で落ちたケース

40代男性/会社員/糖尿病で服薬中

健康診断で血糖値が高く、初回の審査では「現在治療中」と判断されて否決。医師の診断書を提出し、数か月後に別の金融機関で再申請したところ、治療が安定している点を評価されて通過しました。

事例2|うつ病の通院歴で落ちたが、再審査で通過

30代女性/会社員/うつ病で過去2年通院

ネット完結型の審査では「精神疾患の通院歴あり」として否決されたが、再審査時に職場の安定性や医師の意見書を添付した結果、通過。書類の正確さと説明の丁寧さが評価されたケースです。

事例3|がん完治から4年で一度落ち、5年目で通過

50代男性/自営業/がん手術歴あり(完治4年目)

がん治療後4年で申請するも、再発リスクを理由に否決。翌年、完治から5年経過し再審査を受けた結果、医師の「再発なし」の診断書が決め手となり通過しました。

ワイド団信の審査に落ちた理由と対処法|再申請で通すコツ

ワイド団信は審査が緩和されているとはいえ、すべての人が通るわけではありません。

もし審査に落ちた場合でも、原因を整理して対策を取れば再申請で通過する可能性があります。

主な落ちた理由と改善策

| 落ちた理由 | 具体例 | 改善策 |

|---|---|---|

| 告知内容の不備 | 服薬中だが完治と自己申告 | 医師に確認して正確に再記載 |

| 診断書が古い | 1年以上前の診断書を提出 | 3か月以内の最新診断書を用意 |

| 病状説明が不十分 | 寛解の経過説明が不足 | 「完治」「安定」など医師コメントを添付 |

| 1社のみ申し込み | 特定銀行のみ審査 | 複数行への同時申込で通過率UP |

再審査で通りやすい銀行の傾向

ネット銀行や労働金庫(ろうきん)は、ワイド団信の柔軟な審査で知られています。診断書や通院記録を添えることで、再審査で通過するケースも多く見られます。

一度落ちても諦める必要はありません。住宅ローンの相談室では再チャレンジしたい人向けに、ワイド団信の無料相談を受け付けています。

【東京・神奈川・千葉・埼玉エリア対応】

ワイド団信に入れない人向け住宅ローン対策【フラット35など代替策】

もしワイド団信にも加入できなかった場合でも、住宅ローンを組む方法はあります。

【方法1】フラット35など団信任意型ローンを選ぶ

フラット35は団信への加入が任意で、健康状態に関係なく利用可能です。医療リスクのある方にとって、有力な選択肢になります。

【方法2】収入保障保険を併用する

団信代わりに「収入保障保険」を組み合わせることで、死亡・疾病時に毎月の返済分をカバーできます。ワイド団信が使えない人でも安心して住宅ローンを組めます。

ワイド団信のよくある質問【FAQ】

ワイド団信はいつから始まった制度なの?

2011年4月にソニー銀行が日本で初めて導入したのが始まりです。

その後、三菱UFJ銀行やイオン銀行、地方銀行、労働金庫など多くの金融機関が取扱いを拡大し、現在では主要な住宅ローンオプションのひとつとして利用されています。

ろうきんでもワイド団信は利用できるの?

地域によっては利用可能です。ただし、取り扱い内容や審査基準は金庫ごとに異なります。

たとえば、中央ろうきんや東海ろうきんでは、特定の団体会員向けにワイド団信を提供しており、加入条件や対象病歴も個別に設定されています。事前に該当のろうきん窓口または公式サイトで確認するのが確実です。

がんの治療歴があっても加入できる?

寛解期間が一定以上あり、現在の健康状態が安定していれば可能性はあります。

一般的には、完治後5年以上経過しており、定期的な検診でも異常がない場合、審査対象となることがあります。ただし、がんの種類(例:白血病や肺がん)やステージ、治療歴によって判断は異なるため、詳細な診断書の準備が重要です。

50歳以上でもワイド団信に加入できるの?

可能です。実際には60歳未満であれば多くの金融機関で審査対象になります。

ワイド団信の年齢制限は、保険会社や銀行によって異なりますが、一般的には申込時65歳未満であれば審査対象となるケースが大半です。ただし、年齢が高いほど、金利上乗せや保障内容の制限がかかることがあります。

診断書や告知内容はどこまで書くべき?

基本的には、すべての治療歴・通院歴を正確に記載すべきです。

告知内容に虚偽や重大な記載漏れがあると、審査に落ちるだけでなく、加入後の保険金支払い拒否や契約解除のリスクも発生します。自己判断せず、医師と相談しながら正確な情報を準備しましょう。

ワイド団信の加入後に通常の団信に切り替えできるの?

基本的にはできません。ローン契約時の保険種類はそのまま継続されます。

一部の金融機関では、一定条件を満たせば途中での団信再審査を受けられることもありますが、極めてまれです。ローン契約時の内容がそのまま完済まで継続されるのが通常の仕組みです。

ワイド団信に落ちた場合、再申請はできますか?

できます。銀行によって基準が異なるため、最新の診断書や通院履歴を用意すれば、別の金融機関で通過するケースがあります。

ワイド団信に入れない病気は?

統合失調症・双極性障害・がん治療中・糖尿病の重度合併症などは加入が難しいとされています。ただし、治療安定後や完治後に再申請できる場合もあります。

まとめ|50歳以上やうつ病の方でも通る?ワイド団信を利用すべき人

ここまで、ワイド団信の概要や対象となる病歴、取扱金融機関、審査のポイントなどを詳しく解説してきました。では実際に、ワイド団信を「利用すべき人」とは、どのような人なのでしょうか?

以下に当てはまる方は、通常の団信よりもワイド団信の活用を検討すべきです。

- 過去にがんやうつ病などの病歴がある方

- 現在も高血圧や糖尿病などで投薬治療を続けている方

- 通常の団信で審査に落ちた経験がある方

- 50歳前後で住宅ローンを検討している方

- 医師の診断書や通院履歴を用意できる方

もし「ワイド団信を利用できるか不安だ」という方、そして「住宅ローン選びに困っている」という方は、住宅ローンの相談室の無料相談・無料シミュレーションをご利用ください。

資金計画の提案はもちろん、物件選定、金融機関のご紹介まで無料サポートしていますので、住宅ローンのお悩みをお聞かせください。

▶ 住宅ローンの相談室の相談事例をチェックする

▶ 住宅ローンの相談室の相談の流れをチェックする

参考・出典データ

- 国立がん研究センター「全がん協加盟がん専門診療施設の5年生存率・10年生存率」

- 国土交通省「民間住宅ローンの実態に関する調査(令和6年)」

【この記事を書いた人|住宅ローンの相談室担当者】

この記事は、年間相談実績700件以上の「住宅ローンの相談室 編集部(FP資格保有)」が執筆をしております。掲載している情報は、国土交通省・住宅金融支援機構などの公開情報をもとに、適切な編集を行っております。